Начало 1915 года – это не только тяжелейшие бои под Гродно, но и трёхнедельное Праснышское сражение на Наревском фронте между русской 12-й армией генерала Плеве и немецкой 8-й армией генерала фон Бюлова. Армия Плеве не успевала полностью сосредоточиться, и Нарев удерживала только гвардия и 4-й Сибирский корпус.

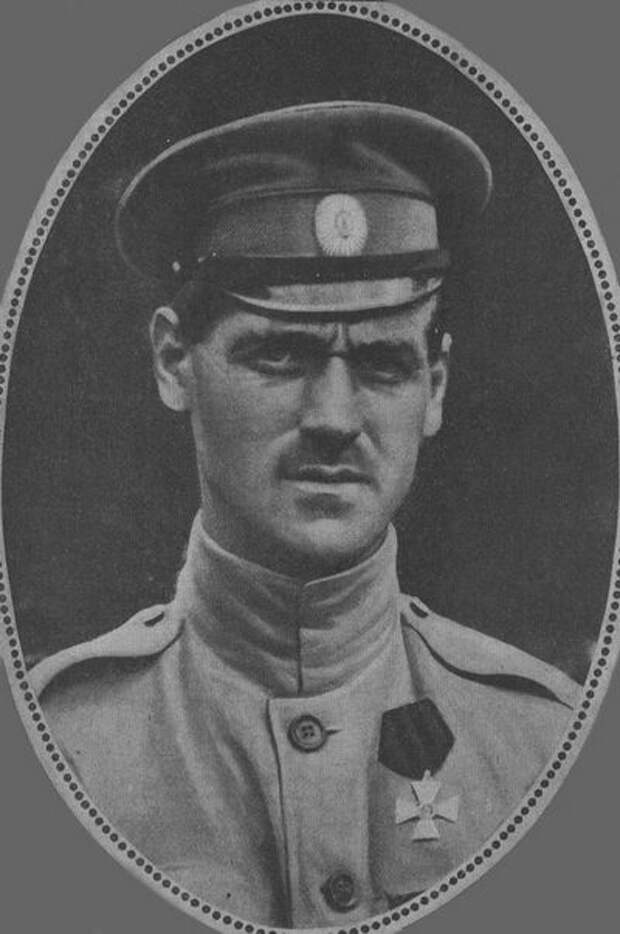

ПОДВИГ ПОЛКОВНИКА БАРЫБИНА

В военную историю оборона Осовца вошла как первый образец глубокой обороны

В военную историю оборона Осовца вошла как первый образец глубокой обороны. Небольшая крепость с её долговременными и полевыми укреплениями явилась прообразом будущих укреплённых районов. Общая глубина обороны здесь доходила до 25 километров. Немцы остервенело рвались к фортам крепости, выпустив по ним полмиллиона снарядов, включая 305-мм и 420-мм калибры, но крепость выстояла и держалась до августа 1915-го.

Известен эпизод, когда комендант крепости полковник Николай Бржозовский предложил немецкому парламентёру, пытавшемуся уговорить его сдать крепость без боя, пересидеть штурм Осовца у него – при условии, что окажется на виселице, если крепость выстоит. Осовец отбил все атаки…

Трагичнее была судьба обороны Прасныша, который защищал небольшой сводный отряд полковника Алексея Барыбина (4 батальона и 16 орудий 63-й пехотной дивизии). На него 12 февраля обрушился весь 1-й резервный германский корпус. «Батальоны дунайцев и балтийцев, громимые артиллерией, одиннадцать суток отражали восточнопрусские и померанские полки. Остатки их, расстреляв патроны, были уничтожены в рукопашном бою», – пишет Керсновский. Когда немцы ворвались в Прасныш, полковник Барыбин и офицеры его штаба атаковали их в штыки и все были перебиты или ранены.

Химическое оружие, как принято считать, немцы впервые применили под Ипром. Между тем это имело место и в боях под Варшавой в начале 1915 года. 31 января артиллерия 9-й германской армии обстреляла наши позиции снарядами с удушливыми газами. Эффект, конечно, оказался несопоставимым с газобаллонной атакой под Ипром, но всё же!

Когда немцы ворвались в Прасныш, полковник Барыбин и офицеры его штаба атаковали их в штыки и все были перебиты или ранены

Русские войска не только оборонялись. Пополненные свежими корпусами, русские войска перешли в контрнаступление в Восточной Пруссии. 23 февраля подошедший к Праснышу 1-й Сибирский корпус генерала Плешкова во встречном бою сразился с 1-м германским резервным корпусом генерала фон Моргена. Через двое суток немецкий корпус был разбит наголову, и русские опять заняли Прасныш.

На правом фланге 12-й армии активно наступала гвардия. В этих боях немцы только пленными потеряли более 10 тысяч солдат. А в начале марта перешли в решительное контрнаступление все три русские армии – 10-я, 12-я и 1-я. 10-я армия очистила от немцев Августовские леса, отбросив германские войска на линию Августов, Сейны, Калвария, взяв в плен более 2000 человек и захватив 5 орудий. Всего же в этом втором Праснышском сражении было взято в плен 15 000 человек, захвачено в качестве трофеев 42 орудия и 96 пулемётов.

Но главное, германские войска выдохлись, отступили и перешли к обороне. Начальник германского генштаба Фалькенхайн приказал Гинденбургу отправить все его резервы для поддержки австрийцев, а в Восточной Пруссии перейти на всём фронте к обороне. Гинденбург снова опростоволосился.

Русские потеряли в Августовской операции 56 тысяч человек и около 40 тысяч на других участках фронта. Общие потери немцев в Августовской и Праснышской операциях составили для 8-й армии до 50 тысяч человек, для 10-й – до 30 тысяч человек.

Казалось, русская армия опять стабилизировала положение. К тому же заболел командующий фронтом генерал Рузский, и его сменил, несомненно, более талантливый и умелый военачальник генерал Алексеев. Но потенциальные возможности для дальнейшей наступательной стратегии у германцев были намного выше, чем у русских.

К весне – лету 1915 года немцы могли перегруппировать и, главное, оснастить полностью оружием и боеприпасами значительные силы. Мы же могли только перераспределить оставшиеся скудные запасы сил и средств. Так что Алексееву предстояло решить нелёгкую задачу.

НА ВЕНГЕРСКУЮ РАВНИНУ

На южном фланге Восточного фронта австро-германские военачальники начали активные боевые действия одновременно с Гинденбургом. Прежде всего им не давал покоя блокированный русскими Перемышль.

К тому же в Берлине, а особенно в Вене, не сомневались в скором броске русских полков с Карпат на Венгерскую равнину. И австро-германское командование решило нанести упреждающий удар. Как и на севере, существовал примерный паритет сил. Против 100 наших дивизий действовали 41 германская и 42 австрийские, превосходящие нас по боевой мощи, особенно в артиллерии.

В середине января австро-германские войска в Карпатах перешли в наступление. Это привело к встречному сражению с русской 8-й армией генерала Брусилова. Взаимные лобовые атаки на горных перевалах в зимнюю стужу выматывали противников без видимых результатов.

Наконец 24 января Южная германская армия генерала Линзингена и 7-я австрийская армия Бём-Ермолли окончательно увязли в карпатских снегах, и гренадеры Брусилова переломили обстановку в свою пользу и начали вытеснять-таки противника с карпатских перевалов.

В помощь Брусилову командование фронта могло выделить только что прибывший из-под Варшавы 17-й корпус – будущую основу вновь формируемой 9-й армии.

Впервые немцы применили удушливые газы в боях под Варшавой 31 января 1915 года.

Тем временем австрийский главнокомандующий Конрад атаковал ударной группировкой войска Брусилова на его правом фланге. Дадим слово Керсновскому: «20 февраля 9 австро-венгерских дивизий обрушились на наш 8-й корпус генерала Драгомирова. 5 других яростно атаковали 7-й корпус, и ещё 5 набросились на 22-й корпус. Так началось сражение у Балигрода – Лиски, или Вторая Карпатская битва 2-й австро-венгерской армии генерала Бём-Ермолли и Южной германской генерала Линзингена с 8-й армией генерала Брусилова. Тяжёлые и славные дни, когда 8 русских дивизий, брошенных на произвол судьбы штабом фронта («Брусилов выкрутится!»), отразили и поразили 19 отборных австро-германских, нанеся им громадный урон и прикрыв грудью Перемышль и Галицию. Наступление Конрада было сорвано, а армия Кусманека предоставлена собственной судьбе. Потери австро-германцев превысили 100 тысяч убитыми и ранеными. 4-й австро-венгерский корпус лёг буквально до последнего человека… Наш урон – свыше 50 тысяч человек».

Керсновский не любил Брусилова за его вступление в Красную Армию, но не мог не отметить явное.

Удивительно и то, что русские войска, отразив удар превосходящих сил противника, без какой-либо паузы перешли в контрнаступление и вновь начали теснить врага на Карпатских перевалах. В конце марта был взят главный хребет – Бескиды.

ПАДЕНИЕ ПЕРЕМЫШЛЯ

Комендант Перемышля генерал Кусманек понял: помощи ему не дождаться. 17 марта он предпринял отчаянную и совершенно безрассудную вылазку, которая была мгновенно подавлена сосредоточенным артиллерийским и пулемётным огнём. Оставшиеся в живых части отсекли от крепости и пленили. Через трое суток генерал Кусманек взорвал крепостные верки, уничтожил боеприпасы и капитулировал со своей армией. При капитуляции сдались 9 генералов, 2300 офицеров, 122 800 нижних чинов при 1050 исправных орудиях.

В это же время на крайнем левом фланге фронта вновь сформированная 9-я армия генерала Лечицкого приняла на себя в Буковине мощнейший удар вдвое превосходящей по силе группировки генерала Пфланцера. Этот австрийский Гинденбург тоже задумал ударом на Хотин охватить левый фланг 9-й армии и всего Юго-Западного фронта.

Две самые боеспособные, беспощадные дивизии венгерского гонведа наступали в авангарде. Венгерские части были лучшими в австрийской армии. Но наступали не в карпатских теснинах, а на просторе. Это их и сгубило. В распоряжении генерала Лечицкого имелось два лучших русских кавалерийских корпуса, водимые лучшими кавалерийскими командирами (2-й – генерала Каледина и 3-й – генерала графа Келлера). Эти корпуса выдвинулись скрытым маршем и ударили во фланг уже наступающим гонведам Пфланцера.

В пешем, а главное, конном строю стремительной атакой враг был разбит наголову.

В связи с этим нельзя не вспомнить о блестящей победной атаке Кавказской туземной конной, или «Дикой», дивизии, входившей во 2-й корпус. Дивизия была примечательна не только тем, что формировалась исключительно из добровольцев горских племён, но и воевала под командованием родного брата государя – великого князя Михаила Александровича. Бывший синий кирасир показал себя блестящим кавалерийским командиром, а его звание «брата белого падишаха» льстило самолюбию подчинённых горцев, которые его боготворили. О «Дикой» дивизии написан целый роман подзабытым писателем Н. Брешко-Брешковским.

Освободившиеся корпуса Осадной армии быстро распределили между 8-й и 3-й армиями, которые опять же без оперативной паузы продолжили теснить уходящего на Венгерскую равнину противника. «30 марта (по старому стилю. – Прим. авт.) Карпаты были форсированы, – пишет Керсновский. – Их постигла участь Альп, Кавказа и Балкан… Пройдя за четырнадцать дней двадцать вёрст беспрерывным штурмом, геройские корпуса 3-й и 8-й армий спускались победно с Карпат. Они стояли уже на территории Венгрии, но на искони русской земле – на земле Карпатской Руси. Здесь их застал приказ остановиться и перейти к обороне».

На первый взгляд успехи наших войск впечатляли. Перемышль пал, мы фактически на Венгерской равнине. Потери противника ужасающи. За период карпатских сражений он потерял до 800 тысяч человек, в том числе 150 тысяч пленными. Но не будем забывать и то, что наши потери оказались не намного меньшими, примерно 600 тысяч человек, и вышедшие к Венгерской равнине части и соединения представляли из себя жалкие остатки прежних полнокровных дивизий.

Передовые части оторвались от тылов на сотни вёрст, пусты были тыловые артиллерийские и снарядные парки, склады и обозы. Глубокий тыл России не мог в ближайшие месяцы пополнить необходимые запасы даже на одну треть.

На повестку дня вставал вопрос, как нейтрализовать возможные новые атаки австро-германцев с окончанием весенней распутицы. А те в отличие от нас быстро восстанавливали свой наступательный потенциал.

НА ОРУДИЕ ОСТАВАЛОСЬ НЕ БОЛЬШЕ 200 ВЫСТРЕЛОВ…

Герой карпатских сражений командующий 8-й армией генерал от кавалерии Алексей Брусилов так оценивал ситуацию со снабжением русских войск весной 1915 года: «Неизменно уменьшавшееся количество отпускаемых огнестрельных припасов меня очень беспокоило. У меня оставалось на орудие не более 200 выстрелов. Я старался добиться сведений, когда же можно будет рассчитывать на более обильное снабжение снарядами и патронами, и, к моему отчаянию, был извещён из штаба фронта, что ожидать улучшения в этой области едва ли можно ранее поздней осени того же 1915 года, да и то это были обещания, в которых не было никакой уверенности.

С тем же ничтожным количеством огнестрельных припасов, которые имелись у меня в распоряжении, при безнадёжности получения их в достаточном количестве было совершенно бесполезно вести активные действия для выхода на Венгерскую равнину. В сущности, огнестрельных припасов у меня могло хватить лишь на одно сражение, а затем армия оказалась бы в совершенно беспомощном положении при невозможности дальнейшего продвижения и крайней затруднительности обратного перехода через Карпатский горный хребет, при наличии одного лишь холодного оружия.

Поэтому я не стал добиваться дальнейших успехов на моём фронте, наблюдая лишь за тем, чтобы держаться на своих местах с возможно меньшими потерями. Я об этом своём решении не доносил и войскам не объявлял, но выполнял этот план действий как наиболее целесообразный при данной обстановке».

ДОСЬЕ

Великий князь Михаил Александрович (1878 – 13 июня 1918) – четвёртый сын Александра III, генерал-лейтенант (1916).

В ходе Первой мировой войны с 23 августа 1914 года командовал Кавказской туземной конной дивизией, сформированной из добровольцев-мусульман, уроженцев Кавказа и Закавказья, которые по российскому законодательству не подлежали призыву на военную службу. С 4 февраля 1916 года – командир 2-го кавалерийского корпуса, с 19 января 1917 года – генерал-инспектор кавалерии.

Был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени «за то, что, командуя отрядом в период январских боёв (1915 г. – Прим. авт.) за обладание проходами в Карпатах, подвергая свою жизнь явной опасности и, будучи под шрапнельным огнём противника, являлся примером личной храбрости и мужества, воодушевлял и ободрял войска своего отряда, причём выдержал, с 14-го по 25-е января, натиск превосходящих сил противника».

Свежие комментарии