Как раскулачивали? Просто. Забивали людьми товарные поезда битком. Наглухо закрывали, стоя ехали, стоя умирали. Умершие люди стояли среди живых, пока не останавливался поезд. Многие умерли в пути, но большинство умерло по приезду. По приезду был лютый мороз.

Отряды по раскулачиванию заходили в дома в любое время и даже не просили хозяина убрать собаку. Они ее просто убивали.

Мы знали, что в соседних деревнях убивали целые семьи, а трупы увозили неизвестно куда. Страх сковал людей.

С раскулачиванием уничтожили крестьянство. В результате наступил голод. Засуха тут не при чем.

Док. 92

Жубин Яков Михеевич родился в 1925 г. в д. Березово Промышленновского района нынешней Кемеровской области. Рассказ записала внучка Сосновских Светлана в 1998 г. (д. Березово)

Мы слыли как семья с достатком. А эти, проклятые, все захотели у нас забрать. Наши деревенские из тех, кто побогаче, сумели все распродать и сбежали. А отец не захотел. Он заявил, что свое добро он честно заработал. Во власти, мол, тоже ведь люди, они должны поверить нам. Но не поверили. Не захотели понять. У нас все забрали. Забрали и отдали беднякам. Знаешь, внучка, на мой взгляд, бедняки это просто лентяи. Ведь и отец когда-то мало что имел. Но много работал, трудился, чтобы вывести нас из нищеты. Вывел. Все отобрали. Я, конечно, до конца многого не понимал. Но всегда испытывал злость и негодование. Почему мы должны были делиться своим кровным с кем-то? Почему мы должны работать за других? Кто придумал отдавать хлеб, овощи, скотину, которые мы вырастили своими руками. Нет, лучше не вспоминать про то. Обидно! Обидно и страшно! Отец не хотел сопротивляться судьбе. Когда к нему пришли раскулачивать, он пытался тем людям что-то объяснить. Но его и слушать не стали. Забрали и сослали куда-то. Мы до сих пор не знаем, где он похоронен. Да ты, внучка, и сама знаешь об этом. Ведь в прошлом году это ты писала письма в органы. Все хотела узнать, куда сослали твоего прадеда, где его могилка. Спасибо тебе за память! Только впустую это оказалось. Ответили, что ни в одном из списков его имя не нашли. Я тогда маленьким был. Но с того времени стал бояться за будущее. Мне всегда было страшно, что с нами теперь будет? На мой вопрос: «Где папа?», — мать лишь отвечала, чтобы я не спрашивал об этом и чтобы я вообще на эту тему меньше болтал. А иногда, вместо ответа, за уши оттянет. Мама моя грамотная была. Она ветеринаром работала в колхозе. После ареста отца мы, конечно, хуже стали жить. Отца увели, а нам оставили 5 ведер картошки, чуточку морковки и один мешок муки. Живность всю забрали, ничего не оставили. Лишь свинка куда-то от чужих людей сбежала, а потом, когда проклятые ушли, она вернулась. Перебивались, а не жили... А потом случилось опять страшное. Война! С первого же дня мои братья ушли на фронт. А я остался один с матерью. Когда мне исполнилось 17 лет, забрали и меня. Когда вернулись с фронта, работали вместе с матерью в колхозе. Об отце так ничего и неслышно было. Мать сильно сдала. Переживала за отца, за нас, питалась впроголодь.

Док. 93

Семибратова Анна Андреевна родилась в 1925 г в с. Рохмановка Пензенской области. Рассказ записал Бугаенко Борис в 1998 г.

Жили шесть братьев со своими большими семьями в большом, добротном доме. Было у нас три коровы, три лошади. Земли было достаточно. Выращивали рожь, просо, овощи. А еще был огромный яблоневый сад. Трудились от зари до зари. С ребятишками оставался старый дед Василий, который следил за ними, приучал к труду. Старая бабушка готовила на всю семью. За стол садилось около сорока человек. Пища была простая, крестьянская. Но семья не голодала, так как все отличались трудолюбием. Выращивали лен, сами ткали холст (в семье был ткацкий станок). Из полученной ткани женщины шили одежду. У каждой женщины в семье была праздничная одежда из шелка: кофты, которые назывались «рукава», сарафаны, а у мужчин сатиновые косоворотки, кафтаны, которые покупались от продажи излишеств хозяйства. Жили спокойно, сытно. Но тут в тридцатые годы начались волнения, взрослые начали перешептываться. Мне было шесть лет, и я чувствовала, что что-то должно произойти. Затем я увидела, что пропали семьи дяди Василия и дяди Кирилла. Когда я спросила у мамы, куда они девались, она сказала, что уехали в город. На вопрос «почему?», она ответила, что пришла какая-то советская власть. К нам приходили наши соседи Манушкин и Российский и сказали, что всех будут раскулачивать. Поэтому братья и поразъехались. Мой отец Андрей ночью всех нас тайно собрал, посадил в сани и увез на станцию. Мама сказала, что мы едем в Сибирь. Маленький братик Петя убежал назад в село. Его кое-как догнали. Я спросила у мамы, куда нас везут, она ответила, что не знает. А папаня сказал, что мы едем в Топки, и там у нас родня. Впервые увидели паровозы. Ехали долго, многое испытали. Въехали в большую деревню Топки. Дошли до небольшого домика, постучали. Сказали, кто мы такие, и нас впустили. В домике была кухня, маленькая комната и печь. Багаж наш был беден, все несли в руках. Хозяйка усадила нас за стол и поставила большую чашку горячей картошки и соль. Мы начали есть. В этой семье мы прожили неделю, а потом нашелся более близкий родственник, который жил в просторной землянке и принял нас десять человек. Прожили в чужой землянке два года. Ели в основном картошку, которую выращивали в поле, овощи. За это время построили свою землянку, перебрались туда. Папаня стал работать на стройке. Образование у него было начальное, но трудолюбие и смекалка сделали свое дело: его поставили прорабом. Позже приобрели свой маленький дом, жить стало полегче. Старшая сестра пошла работать на почту. Я в 1933 г. пошла учиться в первый класс. Вначале учиться было трудно, так как я говорила на диалекте. Много было насмешек со стороны местных жителей, но к концу первого класса я стала одной из лучших учениц. Папаня наставлял нас, чтобы мы хорошо учились, «вышли в люди». Мы его слушались. Так было до 1941 г. Однажды летом пошли в лес, настроение было отличное: хорошо отдохнули, набрали красивые букеты цветов. А когда вернулись, узнали, что началась война. И без того трудная жизнь стала еще труднее. Хлеб стали продавать по карточкам, по 300 гр. на иждивенца. Питание было до того скудным, что еле таскали ноги… Вера в Сталина была святой. Его смерть стала потрясением, шоком. Ни одному советскому вождю народ не верил так, как ему. И только после его смерти, после разоблачения культа личности, стало ясно о его «политике», о лагерях и ссылках. Добровольное бегство нашей семьи в Сибирь это та же ссылка. Невозможно равенство, к которому вели революционеры. Если ты тунеядец и пьяница, то и живи плохо! Почему кто-то другой должен обезпечивать твое благополучие? Но если ты всю жизнь учился, честно работал, но живешь не совсем хорошо, то это неправильно. Каждое поколение в нашей многострадальной стране после революции говорило: «Наши дети будут жить иначе, лучше». Я прожила много лет. И пришла к выводу, что ни одно поколение у нас не жило достойно.

Док. 94

Кузьмина Зинаида Петровна родилась в 1925 г. в Алтайском крае. Рассказ записал Байгушев Станислав в 1999 г.

Само слово «коллективизация» я услышала от соседки — молодой девушки. Для меня она вспоминается всеобщим хаосом и безпределом. Детские впечатления — массовый грабеж. Люди прятали овощи с огорода, резали скотину. Мать постоянно не спала по ночам. Помню ее горькие слезы по вечерам и слова о будущей гибели. Отец постоянно метался, часто не ночевал дома. Где он был, не знаю. Папка и мамка, начиная с коллективизации, не знали спокойной жизни. Часто они после того, как уложат детей спать, долго разговаривали и спорили. Иногда эти споры длились всю ночь. Если сравнивать семьи до коллективизации, то наше хозяйство не такое уж большое. Мать всегда равнялась на соседку, у которой удой лучше, а та, в свою очередь, на другую соседку, и так далее. Так вот и жили, следя за своим хозяйством и поглядывая на чужое. Ну а после раскулачивания совсем бедные все стали. Помню частушку все пели: «Трактор пашет, земля сохнет, скоро весь колхоз подохнет». Самого процесса раскулачивания я не помню. Знаю о множестве каких-то бумажек у матери в шкатулке про которые та говорила, что когда-нибудь получит обратно своих коров и птиц. Нам мать объяснила исчезновение домашней живности просто: к соседке завела, у них стайка теплее. Но даже после раскулачивания в деревне оставались зажиточные крестьяне, которые как-то откупились. А может, уже после успели нажить, не знаю. Все завидовали им и поэтому проклинали и всяко ругали их. Деревня до коллективизации просто цвела. Как началась коллективизация, природа словно обозлилась на людей. Земля дрожала и выла. Даже воздух накалялся от этой суеты и хаоса. Начались перебои с урожаем. А уже после земля успокоилась. Люди почувствовали это. Землю у нас отобрали и выдали маленький участок с плохой землей. И опять же, глядя на других, у которых земли вообще не было, мы радовалась и этому. А если крестьянин отказывался участвовать в коллективном хозяйстве, у него забирали последний скот и землю. Поэтому люди шли в колхозы, боясь голода и позора. Тех, кто до последнего настаивал на своем, просто наказывали. Приходили вечерами в дом и уводили скотину, забирали картошку, оставляя только на семена. Существовала норма количества ведер семенной картошки на одного человека. Но было и самое ужасное наказание — смерть. Тогда, будучи ребенком, я просто чувствовала исчезновение какого-либо человека, потом забывала его. Как впоследствии я узнала, не подчиняющегося установленному порядку крестьянина ночью будили и уводили из дома. А наутро все уже понимали, что за неподчинение и их ждет эта участь. С самого начала смело вступали в колхоз молодые семьи. Таких людей, идущих постоянно по течению, другие обитатели деревни осуждали и ругали. А через некоторое время сами шли за ними. И уже взгляды на колхозы менялись. А, может быть, не взгляды на колхозы менялись, а страх перед наказанием. Множество новых людей прибывало в деревню для создания колхозов. Они сами не становились председателями, а выбирали самых активных коммунистов среди населения деревни и назначали их. И даже если эти люди не хотели выделяться, желание небедной жизни и положения брало верх. И тех людей, которые как-то втянулись в эту активную жизнь, занимали какие-то посты, люди осуждали и проклинали. «Враги народа» в разное время были разные. На протяжении коллективизации «враги народа» менялись местами. Когда-то он разоблачал «врагов», а потом сам стал таким «врагом»… никто не доверял колхозам, предпочитали личное хозяйство. Каждый старался посадить небольшой огородик где-нибудь в глуши, за лесом.

Док. 95

Шарапова Мария Федоровна родилась в 1925 г. в с. Чайинка нынешней Новосибирской области. Рассказ записал Воронкин Михаил в 1997 г. (г. Барабинск)

Раскулачивание это не дай Бог (перекрестилась) никому. Сами мы жили скромно и небогато. Я плохо помню то время. Имею о нем представление больше по рассказам более взрослых, чем я, людей: родителей и близких. Но эти рассказы у них часто бывали сбивчивы и противоречивы. Многое осталось непонятным. Но для меня ясно, что вместе с теми, кто жил, ничего не делая, получив наследство от родителей, раскулачивали и честных, трудолюбивых людей. Они не обязательно были богатыми. Просто имели 2–3 коровы, 5–10 свиней и жили в добротных домах. Но ведь они сами их заработали! Много, очень много средних хозяйств было раскулачено. Среди кулаков было мало плохих, злобных и жадных людей. Часто это были образованные или наделенные природной хваткой и неутомимой энергией люди. Те, кто был неудачлив жизнью и испытывал недовольство своей судьбой, кто ничего не умел и не имел, входили в отряды по раскулачиванию. Часто туда входили любившие выпить. Большинство отрядчиков были горожанами. Но в деревне у них всегда были свои помощники. Это те, кто указывал на соседей как на кулаков. Так что отрядчики верили нечестным людям, часто проходимцам, врунам и пьяницам. Такие люди были заинтересованы в раскулачивании. Они получали часть добра из раскулаченных хозяйств. Это добро они отвозили к родственникам в другие деревни, прятали в лесу. Они ездили туда, где их не знали, и продавали полученные таким нечестным путем вещи. Раскулачивали в любое время, но чаще всего ночью. Никакие мольбы и уговоры не действовали. Приходили, отбирали, высылали. А некоторых людей эти отрядчики убивали только из-за их красивых жен и дочерей. Ничего и никого отрядчики не боялись. Перед ними крестьяне были совершенно беззащитны. Отряд по раскулачиванию обычно состоял из 10–15 человек. У них имелось 3–5 винтовок, наган, подводы. На подводы грузили отобранное у кулаков добро: муку, хлеб, крупы. Животных забивали, а мясо грузили на те же подводы. Часть кулацкого инвентаря забирали с собой, а часть оставляли в деревне. С собой забирали и людей, которых никто, никогда больше уже не видел. После того, как кого-то раскулачили, члены отряда пьяными ходили по деревне. В эти моменты вся деревня дрожала от страха. Не дай Бог, этот пьяный отрядчик зайдет к тебе в дом и убьет твоего мужа, сына, или изнасилует дочь, жену. Раскулаченных люди жалели. Кто чем мог помогал им. Но это было опасно для них самих. Тех, кого отрядчики не выселяли из деревни, люди селили к себе. Обидно было смотреть, как человек живет у чужих, а его собственный дом стоит пустым. Кулацкий инвентарь бросали под дождем. Он никем не использовался и пропадал: ржавел, гнил. Дома гнили и заваливались. Заборы падали. Земли кулаков зарастали сорняком. В книгах по коллективизации, написанных до перестройки, была показана нереальная картина по раскулачиванию. В этих книгах кулаки описывались только плохими людьми. А вот те, кто их раскулачивал, всегда рисовались работящими и честными людьми… Во время раскулачивания была одна правда. Правда была человека с оружием! К моему брату пришли и потребовали отдать всю муку, пшеницу и лошадей. Брат отказался. Его жестоко избили, а муку, пшеницу и лошадей все равно забрали. Если хозяин был стоек и, несмотря на избиения, не говорил, где у него и что спрятано, избивали его жену, сжигали постройки. Отряды по раскулачиванию заходили в дома в любое время и даже не просили хозяина убрать собаку. Они ее просто убивали. Люди все не могли взять в толк, почему они должны безплатно отдавать все то, что заработали честным трудом, «потом и кровью?» Да и кому отдавать! Тому, кто не приложил абсолютно никакого усилия для того, чтобы это иметь, не работал, а получил. Многие не понимали, почему с такой жестокостью и безсердечием их избивают за свое же добро. Все, кто сопротивлялся отрядчикам, были убиты или жестоко избиты. Однако сопротивление было только в самом начале коллективизации. Очень скоро все поняли, что лучше отдать все, но сохранить свою жизнь и жизнь близких. Все равно ведь все отберут! Мы знали, что в соседних деревнях убивали целые семьи, а трупы увозили неизвестно куда. Страх сковал людей. Люди стали меньше говорить. Стали бояться за каждое сказанное слово. Страх очень сильное чувство! Страх это ощущение того, что ты можешь навсегда потерять своих близких. Страх был нам привит новой властью и жестким контролем каждого жителя деревни друг за другом. Страх это неясность завтрашнего дня, боязнь, что ты все время делаешь что-то не то, и тебя за это накажут… Хлеба было в обрез. Стали чаще ходить по грибы и ягоды, собирать березовый сок. Мужики охотиться, раков ловить, рыбачить. Складывалось впечатление, что один человек работал, а голодная, злая, ничего не имеющая и не умеющая толпа только и ждет, чтобы отнять у него кусок. У нас в деревне были переселенцы из тех мест, где уже прошла коллективизация. Они рассказывали о том, как ехали к нам в ссылку аж из-под Ростова. После раскулачивания им оставили подводу, лошадь, мешок муки, немного хлеба и овощей. И было указано направление, в котором они должны были ехать. Ехали они очень долго, встречая по дороге множество людей. Люди шли от раскулачивания как навстречу, так и за ними. Многие люди умирали в дороге: пищи было мало, дороги разбитые. Часто их грабили разбойничьи банды... Органы внутренних дел были местом, которое все старались обходить стороной. Если ты туда попал за какую-то провинность, тебя могли лишить партийного билета, выгнать с работы. Если милиционер подходил к дому, все боялись и думали, что нарушили закон или сделали что-то не так. Считалось, что милиция очень быстро находит преступников, и никто не остается безнаказанным. Я слышала слово «КГБ». Знала, что это очень страшное слово. Но не знала, как оно расшифровывается. Если в деревню приезжали люди в военной форме, все знали, что приехали кого-то забирать. Людей в военной форме боялись больше, чем милиционеров. Их боялись все — начиная от скотника и кончая самым главным человеком в деревне… В те годы было много расстрелянных за то, что они пытались унести хлеб с поля. Да и уносили-то они его в колосках, а не мешках. Во время войны тоже был голод. Но этот голод был совсем другим. Здесь человек знал, почему он недоедает. Он понимал, что продукты нужны для победы. Мы очень хотели победить, много трудились. Работа во время войны в колхозе была очень трудной. Люди падали от усталости. Люди жили и работали тяжело. До недавних пор я не знала о ГУЛАГе… Не слышала я и рассказы тех, кто там был потому, что большая часть из них оттуда не вернулась. Если человек побывал в лагере, вернулся и рассказал о нем, то за ним приезжали на следующий день, и уже его никто, никогда не видел. Если человека забирали органы, то его оплакивали, как умершего. Очень распространено было доносительство. Страх сковывал языки людей. Люди могли задавать вопросы, но не получать ответы. И за свои вопросы могли быть сосланными в Сибирь или куда подальше. Человек, побывавший в лагере и вернувшийся оттуда, знал, как тяжело в лагере и представлял, как легко туда попасть и стать никому ненужным существом. Поэтому эти люди старались никому и никогда не рассказывать, где они были... все высшее руководство знало о лагерях, но упорно молчало. Никто не был защищен от всесильного секретаря Сталина.

Док. 96

Багина Анастасия Игнатьевна родилась в 1925 г. Беседу вела внучка Шарабарина Майя в 2001 г. (г. Новокузнецк)

Жили мы в селе Каменка Алтайского края. Приехали туда потому, что искали, где лучше, где прожить можно. Бабка, верно, боялась, что мы все с голоду помрем, оттого и ехали, куда глаза глядят… Когда мы приехали, колхоз уже организовали, но в него шли не все. Вот и бабка наша не захотела. Хорошо, что земли было вокруг много лишней, никому не нужной, сеять можно было, сколько захочешь и где хочешь… К нам относились, как к единоличникам. Сначала вовсе как к чужим. Налогами облагали и нас. Как сейчас помню: нужно было сдать 120 яиц, 32 кг мяса, 4 фунта шерсти. А откуда брать все это? Купи да отдай. Так и делали: складывались всем селом и покупали корову, на сколь потянет. И сдавали мясо. К неуплате налога единоличниками власть относилась особенно строго. Могли конфисковать дом, имущество, скот. Работать все равно пришлось в колхозе. Первым пошел Николай (старший сын). Работал он, как и все. Платили хлебом, а иногда и вовсе не платили. Меня в 14 лет заставили варить еду на полевом стане… На посевные работы всю молодежь сгоняли. Спать нам давали летом часа по три, пока лошадей кормили. Ночью спали только весной да зимой. Осенью скирдовали. На поле жили. Убирали до 12 часов, а то и до часа, а то и до самого утра... Еще до того, как переехать в Каменку, рядом с нами жили «кулаки». Жили, никого не трогали. Бабки с внуками сидели. Иные беднякам помогали. Одну семью раскулачивали особенно громко. Увели у них всех коров, всех лошадей, забрали все имущество, а самих сослали в Нарым… Письма писать не давали, доходили лишь слухи. Знаю только то, что в дороге людей гибло много. Это точно! Раньше даже «шутка» такая ходила: сколь шпал лежит на 10 м в Нарыме, столько и покойников… В колхозе работу всем находили. А летом порой и ночью работали. У женщин все руки были в крови. Все пальцы, бывало, раздирали до воя. Пенсию никто не платил… была изба-читальня, в которой по слогам читали. Школа — она была. Да только, когда в нее приходить, никто не знал — часов ведь не было. Помню, соскочишь ночью, кажется, надо идти. Натягиваешь на дырявые валенки калоши и бежишь до школы. А на самом деле время еще только часа три. Вот и стоишь под дверью, ноги морозишь, техничку ждешь, чтобы внутрь впустила… Было время, и за колоски судили. За руку поймают кого-нибудь на поле и к бригадиру ведут протокол составлять. А потом судили. Колосья можно было собирать на убранном поле только для сдачи в колхоз. Себе не смей! Почему сейчас тяжелая жизнь в деревне? Правители виноваты! Правды нет!

Док. 97

Бабушка N родилась в 1925 г. в д. Кеми в Башкирии. Рассказ записал Валиахмедов Азат в 2001 г. (После трехчасового уговаривания бабушка моего друга согласилась ответить на вопросы. Однако свою фамилию и даже имя назвать под запись категорически отказалась. Просила не писать, где она сейчас проживает. Вот ее рассказ.)

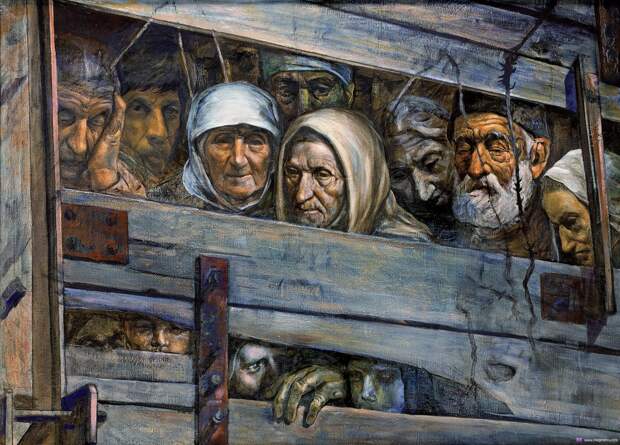

С раскулачиванием уничтожили крестьянство. В результате наступил голод. Засуха тут не при чем. Раскулачиванием занимались районная комиссия, НКВД, деревенское начальство. При раскулачивании люди сопротивлялись, впадали в отчаяние, боролись. Но что они могли сделать!? Односельчане сочувствовали, часто укрывали у себя. Но за это ты сам становился врагом, и тебя ожидала смерть. С фильмами реальную жизнь не сравнить. Она страшнее, намного страшнее! Но все же у Шолохова в Поднятой целине есть какое-то сходство. При раскулачивании люди испытывали чувство обреченности, озлобленности из-за того, что ничего не могли предпринять. Боялись всего и всех. Страх главная деталь того времени. Но взрослые испытывали страх не за себя, а за нас, детей. Пищи до колхозов хватало. Ели, что выращивали. После раскулачивания, как и все, мы голодали. Как раскулачивали? Просто. Забивали людьми товарные поезда битком. Наглухо закрывали, стоя ехали, стоя умирали. Умершие люди стояли среди живых, пока не останавливался поезд. Многие умерли в пути, но большинство умерло по приезду. По приезду был лютый мороз. Нас поселили в бараках. Здесь мы потеряли бабушку. Сразу же всех распределили на работу, в основном в шахту. Работать заставляли всех, даже детей 12–13 лет. Через какое-то время нам разрешили строиться. Вот ты спрашиваешь, почему у нас, раскулаченных, дома добротные? Да потому, что для себя строили. А плохо делать работу мы отродясь не умели. Работать, так работать. Это потом люди привыкли как бы работать, а на самом деле не работать. Люди разучились любить работу. И то! Не на себя же трудиться стали [Исключительно важный вывод для понимания сущности изменения трудовой культуры при социализме — редакц.]… Есть было нечего, но Сибирь богатый край. Ловили рыбу, птицу (голубей, воробьев), зверя, собирали грибы, ягоду, орехи. Голод это страшно. От работы тебя никто не освобождает, и организм находится в таком состоянии, когда каждая клеточка направлена на поиск пищи. Работали 14–16 часов. На рабочем же месте и спали: не было сил идти домой. В войну продукты давали по карточкам. Магазины были пусты, покупали на рынках. Но 100 рублей стоил хлеб и 100 рублей — ведро картошки. А шахтеры получали 600 рублей. Вот и выбирали, что купить. Родители с самого раннего детства учили меня молчать, ни о чем, ни с кем не говорить. Росла в семье, где ничего не обсуждали. КПСС воспринимала хорошо. Когда умер Сталин, плакала, думала, что вожди заботятся о народе. В тюрьмах и лагерях не была, но знаю, почему молчали люди. Они боялись. Боюсь до сих пор. Потому и прошу тебя не указывать мое имя.

Детский труд спецпереселенцев подтверждается документально (см. Спецпереселенцы в Западной Сибири. Весна 1931 г. начало 1933 г. С. 57;. Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1933–1938 гг. С. 181).

Док. 98

Батьков Александр Андреевич родился в 1925 г. в д. Каменка на Урале. Рассказ записала Каравинская Надежда в 2001 г.

Воспоминания у него о колхозах очень яркие... По словам Александра Андреевича, председатель приезжал на телеге, описывал все имущество, и тут же все забиралось. Женщины впадали в истерику, а некоторые мужчины хватались за ружья, припрятанные с гражданской войны. Более сильные духом стояли и смотрели, как все, что они нажили собственным трудом, грузят на телеги и увозят, при этом на их лицах было выражение гнева. Было такое ощущение, что эти люди были захватчиками своей собственной нации, завоевателями. По воспоминаниям Батькова, родители отрицательно относились к колхозам. Они говорили, что колхоз это сборище лодырей и лентяев. Он создан для тех, кто не любит работать и не хочет работать. Они собирают все у нас, чтобы разделить и отдать этим пьяницам. На вопрос, кого же все-таки раскулачивали, мой собеседник иронично заметил, что я могла бы и сама догадаться. Раскулачивали большие семьи, где было большое имущество… После раскулачивания некоторых выселяли из деревни в другую местность на Дальний Восток и т. д. Нас почему-то не выслали, но мы заплатили огромный штраф… При высылке разрешалось взять предметы гигиены, личные вещи и деньги. Ни о каком имуществе и речи не было. Все оставалось в руках колхозников. Они все растаскивали как свора собак. По рассказу Александра Андреевича я могла судить о том, что в жизни крестьян до коллективизации и после была большая разница. В деревне бездельников было мало. Все трудились. Старались ради своей семьи выложиться полностью. Дома и дворики в деревне были опрятными. Вечерами ухоженные и откормленные коровы возвращались назад домой... коллективизация разрушила все. Коровы, лошади и т. д. — все стало общественным, а, значит, ничьим. Люди постепенно стали отвыкать от труда, и деревня была уже не так опрятна, как прежде. «Бедные крестьяне сами шли в колхозы, а более состоятельных и трудолюбивых загоняли насильно. Были случаи в нашей деревне, когда с оружием приходили, но это было лишь однажды. А так, у крестьян отбирали все, и им приходилось идти в колхозы. Конфискации подлежало почти все имущество»... Естественно, были протестующие. Но это было лишь поначалу, когда люди не полностью осознали серьезность ситуации. С такими расправлялись быстро, либо враг народа и тюрьма, либо расстрел без суда… Если крестьяне сопротивлялись коллективизации, то их успокаивали языком оружия. Крестьяне, мол, не видят своего собственного «счастья»... бригадирами и председателями колхозов были люди совершенно не знающие крестьянского дела. Это были рабочие, а они, естественно, не знали о том, как нужно сеять и когда. Причем каждый председатель торопился отчитаться перед Москвой за сев или уборку. Однако оказалось, что в соседней деревне был председатель, который болел за урожай. Он дал разрешение сеять зерно позже всех, именно в то время, когда и надо было. Так его наказали, сослав в Сибирь. До колхозов люди сами контролировали время посадки, окучивания и т. д… Наша семья никогда не считала себя богатой. Мы не жировали, но и не бедствовали. Одевались, как полагается, без излишеств. У нашей матери никогда не было проблемы, чем нас накормить. Что же случилось потом? Не стало коров и свиней, а, следовательно, не было мясных и молочных продуктов. Их можно было получить в магазине втридорога. Одеваться они стали хуже, так как было мало денег. Однако в семье рассказчика работали все. Мы вставали на рассвете и шли в поле, а домой возвращались уже на закате. Условия труда были очень тяжелыми, не хватало лошадей, а оплата за труд шла не деньгами, а трудоднями. Ставили палочки в трудовой книжке. Людям не хватало на пропитание. Они начинали воровать у колхозов, однако между крестьянами это не считалось воровством. Государство у нас забрало все, и если мы возьмем чуть-чуть, оно не обеднеет. Самое интересное, что это мнение сохранилось до сих пор. Мне было интересно, если люди жили так хорошо до коллективизации, то было ли воровство, грабили ли дома. Александр Андреевич, покачав головой, ответил, что дома никогда не закрывали на замки. Люди тогда были более честными. По его словам, каждый, кто работал хорошо, имел то же, что и сосед. Да и за воровство наказывала вся деревня, ведь вора сразу можно было найти, так как все были свои. Работали до колхозов люди, не покладая рук. Редко можно было встретить пьяницу. Их не уважали в деревне, сторонились. Позором считалось знаться с таким человеком. Батьков все говорил и говорил, и мне стало ясно: не так пили раньше русские люди, как сейчас. Если будешь пить, значит, хозяйства и почета тебе не будет. По словам рассказчика, многие хотели выйти из колхозов. Сколько ни работаешь, все одно, итогов работы не видно. В колхозе не все крестьяне трудились. Лодыри и лентяи так ничего и не делали. Они спешили выбиться в начальники. Были среди крестьян такие люди, которые открыто выступали против колхозов. Они отказывались идти сами и отговаривали других. Был такой человек и в деревне Александра Андреевича, звали его Семенов Ф.И. Он призывал не вступать в колхоз, даже писал в Москву. Но через некоторое время он пропал, пропали и люди, которые встали на его сторону. Затем всем в деревне сказали, что это враги народа, которые не дают идти к светлому будущему. Как и по всей России, так и в Каменке в 1931–1933 гг. и 1941–1946 гг. был голод… К этим бедам крестьян пришла еще одна — наступила война. Все мужчины, которые могли воевать, ушли на фронт. В деревне остались только дети, старики и женщины. Александр Андреевич среди первых ушел на войну. Однако с войны вернулись не все. Те, кто остались живыми, но были калеками. Они не могли трудиться, и, следовательно, помогать своим матерям, женам, сестрам. По словам Александра Андреевича, жизнь после войны в деревне стала еще хуже. Не хватало хлеба, одежды. Люди ходили зимой в фуфайках и валенках, и сразу нельзя было определить, мужчина это или женщина… Но как бы плохо ни жила семья Батьковых, его родители никогда не говорили плохо о Сталине, его политике, не оценивали и не высказывали, в правильном ли направлении ведется экономика, политика и т. д., так как знали — за это полагается наказание — ссылка в лагерь. Лучше стали жить колхозники только во время хрущевской «оттепели, в 60-х годах.

Снятие искусственных ограничений с крестьянских хозяйств (1921 г.), реализация лозунга «Обогащайтесь» (1925 г.) привело к росту «культурных» (по терминологии тех лет) хозяйств. Именно их позднее объявили кулацкими.

Подобные высказывания респондентов не подтвердили бытующего современного мнения о русском исконном безпробудном пьянстве. По высказываниям можно установить, что, во-первых, на первом месте у крестьян стоял труд, а уж потом выпивка. Во-вторых, почти в каждой деревни было только по одному–два пьяницы, которые воспринимались неуважительно, иронично, что подтверждается исследованиями этнографа XIX в. С.В. Максимова (см. С.В. Максимов. Собрание сочинений. С. 18. Крестная сила. Нечистая сила: Трилогия. СПб., 1908. Ротапринтное издание. Кемерово, 1991. С. 349). В-третьих, образ пьяницы это всегда образ бедняка, «голытьбы», лодыря. В-четвертых, женщины вообще не пили. Такова была культура российской деревни в вопросах потребления алкоголя. «Начитавшись в газетах о необыкновенном развитии у нас пьянства, писал в 1874 г. А. Н. Энгельгардт, — я был удивлен тою трезвостью, которую увидал в наших деревнях». «Пьяницы, — подчеркивал он, — весьма редки» (см. А.Н. Энгельгардт. Письма из деревни: Очерки о крестьянстве в России во второй половине XIX в. М., 1987. С. 69–70).

Свежие комментарии